COURS ET SÉMINAIRES 2009-2010

Cours et séminaires en France

Université de Provence-Aix-Marseille I

Cours

— Jean-Louis Charlet, CM L3, semestre 1, vendredi 15h-18h (4 séances : 9, 23 et 30 octobre 2009, 20 novembre 2009), Jas, s. 9 : « Didactique et pédagogie du latin à l’époque humaniste, les

Colloquia ».

— Jean-Louis Charlet, CM L3, M1-M2, semestre 2, vendredi 14h-17h (4 séances), Jas, s. 7, « Initiation à la recherche » : « L’épopée latine tardive : Claudien , De bello getico ».

Séminaires

— Jean-Louis Charlet, M1-M2, semestres 1 et 2, « Métrique et stylistique des textes antiques et médiévaux » (12 h).

— Jean-Louis Charlet, M1-M2, semestres 1 et 2, vendredi 9h-12h ou lundi 9h-12h, en alternance dans le séminaire « Technique d’édition des textes anciens » : « Codicologie latine I-II-III » (6h

pour chaque niveau, Jas,) ; Pascal Boulhol : « Paléographie latine II » (6h, 2 séances, Jas, mercredi, 14h-17h, s. 9) ; Jean-Louis Charlet : « Critique textuelle » III (6h, 2 séances, Jas).

Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3

Cours

— Patrick Henriet, L3, semestre 1, jeudi 10h30-12h30, cours de latin médiéval.

Séminaire

— Danièle James-Raoul et Jean-René Valette, M2, semestre 1, mercredi 13h30-15h30, salle D 107 : « De la beauté aux XIIe-XIIIe siècles : questions d’esthétique médiévale ».

Université de Bourgogne-Dijon

Cours

— Sylvie Laigneau-Fontaine, L3, semestre 1, jeudi 10h-11 h, salle R 33 : « Images de César de l’Antiquité à la Renaissance »

— Sylvie Laigneau-Fontaine, L3, semestre 1, mardi 15h-16 h, salle R 33 : « La consolation de l’Antiquité à la Renaissance »

Séminaires

— Sylvie Laigneau-Fontaine, M1-M2, semestre 1, jeudi 8h-9h, salle 252 : « Autour des Adages d’Erasme ».

— Sylvie Laigneau-Fontaine, M1-M2, semestre 1, mercredi 16h-17h, salle 252 : « L’épigramme latine et néo-latine ».

Université Stendhal-Grenoble 3

Cours

À l’antenne de Valence (cours pour Lettres Modernes) :

— Martine Furno, option L2, semestre 1, lundi 17h-19h, salle 208 : « Histoire de l’enseignement et des premiers niveaux d’apprentissages, de l’antiquité aux collèges jésuites ».

— Martine Furno, option L2, semestre 2, lundi 17h-19h, salle à définir : « Le mythe de Didon, de Virgile à Berlioz (Antiquité, Moyen Âge, Renaissance et époque classique) ».

Séminaire

— Sophie Aubert, M1-M2, semestre 1, mardi 17h30-18h30, salle B 311, « Croisement et permanence de l’antique » : « Évolution du stoïcisme de l’Antiquité à la Renaissance ».

Université Charles de Gaulle-Lille 3

Cours

— Laurence Boulègue, L2 et L3, UE libre de littérature néo-latine, semestre 1, vendredi 13h30- 15h00 : « Le débat sur les genres de vie à la Renaissance : vies poétique, philosophique, politique ».

Séminaires

— Marc Baratin, M1-M2, semestre 1, jeudi 10h30-11h30 : « Textes techniques latins : les textes grammaticaux. Présentation des textes sur le langage à Rome, et parmi eux des textes

grammaticaux, puis traduction de passages des Institutions grammaticales de Priscien ».

— Laurence Boulègue en collaboration avec Jacqueline Fabre-Serris, M1-M2, semestre 1, jeudi 11h30-12h30 : « Couples mythiques de l’Antiquité à l’époque moderne : réflexion sur la constitution et la permanence d’un lien ».

Université de Limoges

Cours

— Laurence Pradelle, M1, semestre 1 : « Initiation à l’art et à la littérature de la Renaissance italienne dans leur relation avec la culture gréco-latine antique ».

Université Paul Verlaine-Metz

Séminaire

— Jean-Frédéric Chevalier, M2, semestre 1, 12h : « Littérature néo-latine et spiritualité ». Université de Paris-Sorbonne (Paris I)

Séminaire

— Monique Goullet, Stéphane Gioanni, Benoît Grévin, semestres 1 et 2, vendredi 13h-15h, Sorbonne, salle Perroy : « La rhétorique politique du dictamen au bas Moyen Âge : édition, traduction et commentaire historique d’une anthologie de lettres de propagande et manifestes politiques du XIIIe-XIVe siècle (Empire-Sicile, papauté, France, Angleterre, communes italiennes)

Le temps des imitations ».

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Cours

— Anne Dupuis-Raffarin, TD L3, semestre 1, mardi 9h-10h, s. 659, « Initiation à la culture et à la littérature latines de la Renaissance (XVe-XVIe siècles) » : « La pédagogie humaniste (traités humanistes sur l’éducation) ».

— Émilie Séris, CM L2, semestre 1, « Initiation à la littérature de la Renaissance sur textes traduits » : « Représentations du poète à la Renaissance ».

— Hélène Casanova-Robin, CM L3, semestres 1 et 2, « Initiation à la culture et à la littérature latines de la Renaissance (XVe-XVIe siècles), jeudi, 10h-11h, s. 658 : semestre 1, « Usages de la mythologie à la Renaissance » ; semestre 2, « L’expression du sentiment amoureux dans la poésie latine des XVe et XVIe siècles ».

— X, CM L2, semestre 2, « Initiation à la littérature de la Renaissance sur textes traduits » : « La redécouverte de Rome par les humanistes des XVe et XVIe siècles ».

— Mélanie Bost-Fievet, TD L2, semestre 2, mardi 14h-15h, « Initiation à la littérature de la Renaissance sur textes traduits » : « Les voyages des humanistes ».

— Émilie Séris, TD L3, semestre 2, vendredi 13h-14h, A. Le Verrier, « Initiation à la culture et à la civilisation latines de la Renaissance (XVe-XVIe siècles) » : « L’Erotopaegnion de Jérôme Angeriano (1512) ».

Séminaires

— Vincent Zarini, M1-M2, semestres 1 et 2, jeudi 16h30-18h30, Maison de la Recherche : « Culture antique et culture chrétienne chez Ennode de Pavie ».

— Hélène Casanova-Robin, M1-M2, semestres 1 et 2, jeudi 14h-16h, Maison de la Recherche : «La tradition de la poésie bucolique latine du Moyen Âge (Dante) à la Renaissance »

Université de Toulouse II-Le Mirail

Séminaires

— Anne-Hélène Klinger, M1, semestre 1, jeudi 8h30-10h30 : « Littérature latine de l’Europe humaniste (XIVe-XVIe siècles) : mythes, représentations figurées, images ». École Nationale des Chartes

Cours et séminaires

— Marc Smith, semestre 2, mardi 14h30-15h30, Grande Salle, « Paléographie latine » : « Initiation à la paléographie latine. Documents et livres latins du Moyen Âge. Approche chronologique, IXe-XVe siècle ».

— Marc Smith, semestre 1, mardi 14h00-15h00, Grande Salle, « Paléographie latine » : « Paléographie latine approfondie (1) : livres et actes, IVe-XIIe siècle ».

— Marc Smith, semestre 1, mardi 12h-13h, Grande Salle, « Paléographie latine » : « Paléographie latine approfondie : documents du XIIIe siècle. Approche chronologique par types de documents ».

— Marc Smith, semestre 2, mardi 11h15-12h15, Grande Salle, « Paléographie latine » :« Paléographie latine approfondie : écritures scolastiques (2) – Lecture de textes spécialisés (philosophie, théologie, etc.), XIIe-XVe siècle ».

— Marc Smith, semestre 2, mardi 13h15-14h15, Grande Salle, « Paléographie latine » : « Paléographie latine approfondie : documents des XIVe-XVIe s. Approche chronologique et par types de documents, centrée sur les écritures cursives ».

— Bruno Bon, semestre 1, mercredi 9h30-11h30, Centre Albert Châtelet, Giry, « Latin médiéval » : « Le latin des documents de la pratique : initiation ».

— Jérôme Belmon, Bruno Bon, Olivier Guyotjeannin, semestre 1, mercredi 11h30-12h30, Centre Albert Châtelet, Giry, « Latin médiéval » : « Le latin des documents de la pratique :

approfondissement ».

— Pascale Bourgain, semestre 2, mardi 9h-10h, Grande Salle, « Latin médiéval » : « Le latin des textes littéraires ».

— Pascale Bourgain, semestre 1, mercredi 10h30-11h30, Grande Salle, « Latin médiéval » : « Le latin des textes littéraires : approche culturelle ».

— Pascale Bourgain, semestre 1, mercredi 9h-10h, Centre Albert Châtelet, Delisle : « Histoire des textes littéraires du Moyen Âge. Histoire des sources littéraires médiévales ».

— Pascale Bourgain, semestre 2, mercredi 10h-11h, Centre Albert Châtelet, Delisle : « L’édition des textes, du Moyen Âge à l’époque modernes. L’édition des textes littéraires latins (et latin médiéval)

».

École Normale Supérieure de Paris

Cours

— Cécile Lanéry et Pierre Petitmengin, semestres 1 et 2, mardi 17h30-19h30, salle de séminaire du Centre d’études anciennes : « Lecture et critique des manuscrits latins ».

— Jean-Christophe Jolivet et Étienne Wolff, horaires à préciser : « Sidoine Apollinaire, Poèmes : Panégyriques (CUF), tome I, Carmina I-VIII ».

— Isabelle Pantin, semestre 1, 2h par quinzaine : cours de néo-latin.

— Michel Magnien, semestre 2, 2h par quinzaine : cours de néo-latin.

Séminaires

— Sylvia Estienne (en S1) et Mathilde Mahé-Simon (en S2), semestres 1 et 2, samedi 10h-12h30, une fois par mois, salle de séminaire du CEA : « Virgile commenté par Servius : aspects littéraires et religieux »

École Pratique des Hautes Études, Sciences historiques, philologiques et religieuses (section IV)

Séminaires

En Sorbonne, l’entrée à l’EPHE se fait par le 17, rue de la Sorbonne, escalier E, 1er étage.

— Nicole Bériou, semestres 1 et 2, mardi, 9h-11h, Sorbonne, salle Corbin : « Exégèse et prédication dans le Moyen Âge chrétien occidental. Parole, Écriture et réforme de l’Église (XIIe-XIIIe siècles)».

— Marc Deramaix, semestres 1 et 2, les 1er, 3e et 5e vendredis du mois (6 et 20 novembre 2009, 4 et 18 décembre 2009, 15 et 29 janvier 2010, 5 février 2010, 19 mars 2010, 28 mai 2010, 4 et 18 juin 2010), 12h à 14h, Sorbonne, salle Delamarre : « Langue et littérature néo-latines. Théories poétiques de la Renaissance italienne ».

1. « Édition, traduction et commentaire de l’Actius (Naples, 1507) de Giovanni Pontano (1429-1503) » (commentaire de la partie I De numeris poeticis, suite, consacrée à l’examen des moyens

propres à la musique verbale chez Virgile).

2. « Autour de l’Actius : sources, contexte, réception » (sur la tradition gréco-latine de la compositio uerborum, de Cicéron et Denys d’Halicarnasse à Georges de Trébizonde et Pontano).

— Perrine Galand, semestres 1 et 2, mercredi 12h-14h et 16h-18h (18 novembre 2009, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier 2010, 3 février, 10 et 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai, 9 juin), Sorbonne,

salle Delamarre : « Langue et littérature néo-latines ».

1. « Théories et pratiques poétiques de l’humanisme (XVIe siècle) », en collaboration avec John Nassichuk (professeur à l’Université de Western Ontario, Canada) : « La poésie (latine et française) des Parlementaires, dans la seconde moitié du XVIe siècle en France (le statut de leur activité poétique; une tradition érasmienne tardive ; la question du bilinguisme) ». John Nassichuk : « Les Poemata (Caen, 1600) de l’humaniste Jean Rouxel de Breteuil, professeur de droit et de rhétorique à l’Université de Caen sous Charles IX et Henri III ».

2. Édition, traduction et commentaire de textes humanistes : Édition du Sylvarum liber primus de Guillaume de Calvimont (Paris, Denis du Pré, 1571), avocat au Parlement de Paris et cousin

d’Étienne de La Boétie (suite) ».

— Jean-Marc Mandosio, semestres 1 et 2 : « Latin technique du XIIe au XVIIIe siècle ».

1. Jeudi 18h-20h, salle d’Histoire : « Jacques Lefèvre d’Étaples, De magia naturali (1493-1495) : textes alchimiques médiévaux ».

2. En collaboration avec Marie-Dominique Couzinet (Université de Paris I), les 2e et 4e vendredis du mois, 15h-17h, salle d’Histoire : « Le commentaire de Jean Péna (1555) sur le De natura deorum de Cicéron ».

— Jean-Marc Mandosio, semestres 1 et 2 : « Latin médiéval ».

— Joëlle Ducos, semestres 1 et 2, jeudi 14h-16h, salle Delamarre : « Culture savante et vulgarisation dans la France médiévale ».

1. « Les traductions vernaculaires de l’Epitoma rei militaris de Végèce (XIIIe-XIVe siècles) ».

2. « Modèles textuels et vulgarisation : le Rosarius ».

— Irène Rosier-Catach, semestres 1 et 2, mardi 9h-11h, salle Mauss: « Arts du langage et théologie au Moyen Âge ».

1. « Logique et sémantique à l’époque d’Abélard ».

2. « Langage et politique chez Dante », avec la collaboration de Martin Rueff et de Nicole Bériou.

— Anne-Marie Turcan-Verkerk, semestres 1 et 2, mardi 14h30-16h30, IRHT, salle Jeanne Vielliard : « Langue et littérature latines du Moyen Âge »

1. « L’enseignement de Bernard de Bologne sur le vers et la prose (1140-1150) ».

2. « Catalogues de bibliothèques et listes de livres du Moyen Âge ». Institut de recherche et d’étude des textes

Séminaires

— Dominique Poirel, du 7 au 11 décembre 2009, Centre Félix-Grat : « Initiation à l’édition critique : édition collective d’un texte latin du Moyen Âge, le Commentaire d’Adam de Buckfield

(m. av. 1294) sur le De differentia animae et spiritus de Costa ben Luca (m. 912) ».

— Claire Maître, semestres 1 et 2, vendredi 16 octobre 2009 puis un jeudi par mois, 16h-18h (19 novembre, 10 décembre 2009, 7 janvier, 11 mars, 1 avril, 29 avril et 27 mai 2010), Bibliothèque

Mazarine : « Les lectures et les répons de l’office nocturne à l’époque médiévale ».

— Jean-François Maillard, Jean Céard et Catherine Magnien, semestres 1 et 2, un vendredi par mois 16h-19h (6 séances), Centre Félix-Grat : « Humanisme : commenter à la Renaissance ». Cours et séminaires à l’étranger Allemagne, Université de Trèves

Séminaire

— Luc Deitz, Fachbereich Alterumswissenschaften – Département de lettres classiques, semestre d’été 2010 : « Lateinische Liebes- (und erotische) Dichtung der Renaissance ».

Belgique, Université catholique de Louvain-la-Neuve

Cours

— Paul Deproost, Second cycle, semestres 1 et 2, vendredi 16h-17h : « Auteurs latins de l’Antiquité tardive ».

— Baudoin Van de Abeele, Second cycle, semestres 1 et 2, lundi 9h30-10h30 : « Paléographie latine ».

Belgique, Université de Gand

Cours

— Marc van Uytfanghe, Master de latin, cours de Littérature latine postclassique. Royaume-Uni, Université de Cambridge, Clare College

Cours

— Philip Ford and others, Undergraduate course, jeudi 17h30, Godwin Room, D staircase, Old Court : « Seminar programme : Michaelmas Term 2009 », dont on trouvera les détails sur le site de

la Faculté (nombreux outils en ligne. [http://www.mml.cam.ac.uk/other/courses/ugrad/neo_latin.html].

— Philip Ford : « Neo-Latin papers ».

1. « Introduction to Neo-Latin Literature 1350-1700 ».

2. « A special subject in Neo-Latin Literature : Marullus, Poliziano, Bèze, Buchanan ».

Il existe également une option de maîtrise, « European Literature », sur l’histoire du livre, qui traite de néo-latin. Suisse, Université de Genève

Cours

— Géraldine Châtelain, TP Baccalauréat, semestres 1 et 2, vendredi 14h-16h, A303, « Lecture commentée de textes latins médiévaux » : « Lecture de textes ».

— Luca Barbieri, Yasmina Foehr-Janssen, Jean-Yves Tilliette, Baccalauréat, semestres 1 et 2, jeudi 14h-16h, salle A113, « Introduction aux études de littérature médiévale » : « Histoire littéraire du Moyen Âge latin, français et provençal ».

Séminaires

— Jean-Yves Tilliette, Baccalauréat et Maîtrise, semestre 1, mercredi 15h-17h, Lausanne, « Littératures du Moyen Âge » : « La culture littéraire à la cour du roi Robert d’Anjou : autour de

l’oeuvre latine de Boccace ».

— Jean-Yves Tilliette, Maîtrise, semestre 1, mercredi 16h-18h, salle B110, « Lecture commentée de textes latins médiévaux » : « Le Chansonnier de Cambridge, premier recueil lyrique du Moyen Âge».

— Jean-Yves Tilliette, Baccalauréat et Maîtrise, semestre 1, jeudi 10h-12h, salle A208, « Histoire culturelle de l’Europe médiévale » : « Poétique du nonsense dans la littérature latine du Moyen Âge

».

— Géraldine Châtelain, Baccalauréat et Maîtrise, semestre 2, mercredi 16h-18h, salle B110, « Lecture commentée de textes latins médiévaux » : « Un aspect de l’oeuvre de Pierre de Blois : le

portrait de l’homme en lettres ».

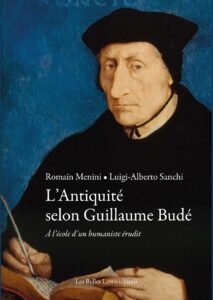

Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».

Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».