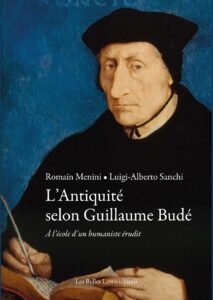

Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».

Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».

Parmi les géants de son temps, Guillaume Budé tient une place à part. Il est assurément le plus singulier des lettrés français de la première Renaissance. Contemporain d’Érasme et de Thomas More, il posa comme nul autre avant lui – mais aussi après lui, peut-être – la question des humanités en France, ainsi que les bases d’une réflexion nationale en la matière. Parallèlement à son rôle dans la politique culturelle du royaume, ses ouvrages montraient la voie encyclopédique d’études qui n’entendaient laisser de côté aucun domaine de la connaissance antiquaire : philologie du Digeste, patristique, lexicologie du grec ancien, érudition numismatique, histoire économique. Autant de domaines qui, de nos jours, n’apparaissent plus guère dans un cursus de lettres classiques, voire d’histoire ancienne. Or les recherches savantes auxquelles Budé s’adonna tout au long de sa vie ne sauraient être comprises, dans leur portée et dans leur signification, qu’en étant replacées dans le contexte qui fut le leur. Sans cet effort historique – lequel était déjà au fondement de la démarche même de Budé face à l’Antiquité –, nous risquons de nous heurter à un monde incompréhensible. Ainsi sonnait déjà la leçon des écrivains de la « Renaissance » : c’est en tentant de comprendre de l’intérieur les civilisations révolues, dans toute la diversité de leurs préoccupations – et quitte à mesurer ce qui nous en sépare –, que nous en pourrons tirer les enseignements les plus utiles à notre temps.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos

Qui était Guillaume Budé ?

Budé, géant héroïque des lettres françaises

Quelques éléments de biographie

Saisir Protée : contours de l’encyclopédie budéenne

Au filtre de la manière budéenne

Une érudition de grand style

L’invention d’un nouveau genre d’écriture

Inventer l’« encyclopédie » : cercle et périphrases

Saisir Protée : inattingible, l’Antiquité ?

Quel « discours de la méthode » ?

Une périodisation d’humaniste

Le premier millénaire avant notre ère : convergence des histoires sainte et classique

De l’Antiquité classique à la fin de la civilisation antique

Trois massifs philologiques

Annotationes in Pandectas

De Asse

Commentarii linguæ græcæ

Dans l’atelier de l’humaniste : Budé parmi ses livres

Budé correcteur de lui-même

Notes, fiches et carnets

Livres annotés

La bibliothèque de Budé

Un exemple : Démosthène manuscrit et imprimé

Les nouveautés de la librairie aldine

Livres prêtés, livres empruntés : le réseau budéen

Le philologue au travail : chemins de la recherche érudite

Droit romain, morale et anthropologie

Le droit chez les éléphants et les bêtes sauvages

L’épineuse question de l’équité

Des centumvirs à la Vulgate : Budé et la Bible

De l’entéléchie (Aristote) à la loi d’Adrastée (Platon)

Un point de départ : la doxographie du pseudo-Plutarque

Le De Asse et la ψυχή selon Aristote et Cicéron

Cicéron et Politien au pilori

Le corpus aristotélicien et ses commentateurs

Platon, inadmissible païen ou sage préchrétien ?

La loi Adrastia

Fortune, hasard, nécessité, liberté

Philosophie e(s)t Éloquence

La fabuleuse histoire du million de sesterces

En premier lieu, constater le problème et son étendue

Ensuite, échafauder la démonstration résolutive

Enfin, montrer les avantages scientifiques de la solution obtenue

Deux ouvrages pour deux publics

Défense et illustration de la langue grecque

Une constante : l’apologie pour une « langue géniale »

Suite du panégyrique… en français

Le lexique grec, corne d’abondance

L’étude du grec, rempart nécessaire contre le purisme

Dithyrambe pour Philoponie

L’ascèse et l’exégèse : Budé lecteur des Pères grecs

Les Pères cappadociens, figures tutélaires

Vie solitaire, sodalités spirituelles

Ascèse de la philologie, philologie de l’ascèse

« Denys le Grand » : le rayonnement et l’énigme

Sur la foi de l’apocryphe : le sublime du pseudo-Denys

Guillaume Budé, bâtisseur de la modernité française

Budé en son temps, Budé pour notre temps

Du « tonneau » de Diogène….

… à l’Hercule gaulois

Le Gymnase de Marseille, puis le Collège de France

Une nouvelle école française d’érudition

Un héritage aux contours extensibles

L’inventeur de la monographie savante ?

Ouverture : L’Antiquité selon Budé est-elle l’avenir des études anciennes ?

Notes

Aperçu de la bibliothèque de Guillaume Budé

Tableau chronologique des œuvres de Guillaume Budé

Bibliographie

Index nominum